Pubblicato il 10 Giugno 2025

Il viaggio di Luca Malinverni (attore e scrittore) iniziato nel 2019 sta per giungere a destinazione a Pontelagoscuro nel Ferrarese.

Malinverni ha scelto le Marche come sua nuova casa. La sua esperienza come insegnante di teatro per bambini a Serra Sant’Abbondio gli ha fatto scoprire una realtà che parla di uomini e lavoro, di fatica e famiglie nel suo viaggio di scoperta che lo ha condotto alle porte di Bellisio Solfare, Percozzone e Cabernardi, cuore del parco archeo minerario dello zolfo. Affascinato dalla storia dei luoghi che lo accolgono, Malinverni si è imbattuto nella drammatica vicenda delle miniere di zolfo marchigiane. Ha scoperto un’intera comunità di lavoratori nata e sviluppatasi in cinquant’anni, per poi essere spazzata via in meno di cinque, umiliata e costretta all’emigrazione. La ricerca lo ha portato a indagare la vicenda dei “sepolti vivi”, una narrazione che lo ha subito catturato.

Durante la stesura del racconto, Malinverni ha avuto l’opportunità di incontrare l’attuale comunità di Cabernardi e Canterino, i figli degli occupanti, tra cui quelli di Ardenio Ottaviani. Questo contatto diretto con le memorie viventi si è unito a un’intensa ricerca d’archivio. Ha letto gli articoli di Pietro Ingrao e Gaetano Tumiati, le riflessioni di Giuseppe Di Vittorio e una meravigliosa narrazione di Gianni Rodari pubblicata su “Vie Nuove” nel 1952. Ha anche visionato un documentario in bianco e nero firmato da un giovane Gillo Pontecorvo.

Un dettaglio sorprendente emerso dalla ricerca è il destino di molti di quei minatori che, dopo la chiusura delle miniere e la fine dell’occupazione, furono trasferiti a lavorare nel settore petrolchimico in provincia di Ferrara, a Pontelagoscuro, un luogo che divenne noto come “il villaggio dei marchigiani”. E di quel villaggio che ora Malinverni vuole raccontare come ultimo capitolo.

Lo spettacolo è costruito secondo lo schema classico del teatro di narrazione con musica originale eseguita dal vivo. Si tratta di un monologo diviso in tre distinti piani narrativi, che riflettono le diverse fasi della ricerca effettuata sulle fonti: quella di un giovane, quella degli anziani e quella dei reporter durante l’occupazione. Questi tre piani narrativi, spiega Luca Malinverni, “si rincorrono e si intersecano nella vicenda principale, dialogando con i musicisti sul palco che dettano il ritmo del racconto”. La colonna sonora musicale, creata in contemporanea al testo, è stata spesso modificata e adattata per seguire il respiro poetico della narrazione, creando un’esperienza immersiva e commovente che riporta alla luce le storie di uomini e donne il cui canto nasce, ancora oggi, dalle viscere della terra.

Srive Luca Malinverni

Pontelagoscuro è una frazione di Ferrara di circa 6000 abitanti. Si trova sulla riva destra del Po’. In due ore e dieci di macchina ci arriviamo da Senigallia.

Se fossimo partiti da Cabernardi nel cuore della Val Cesano di ore ce ne avremmo impiegate quasi tre. Il paese ha una storia millenaria della quale, non rimane nulla. Ci ha pensato la guerra a farlo crollare. Dal 1944 l’antico borgo è stato raso al solo da 34 bombardamenti: i vicoli, le piazze, le strade, le attività, i monumenti, l’antica Chiesa e la Via Coperta divennero macerie. Parte di quelle macerie erano ancora nelle strade quando nel 1954 un nutrito gruppo di marchigiani vi giunse proprio dal cuore della Val Cesano.

I primi arrivarono nel 1952. Poi in pochi anni arrivarono tutti gli altri. Circa 250 nuclei famigliari. Provenivano da 7 comuni intorno a Cabernardi. San Lorenzo in Campo, Genga, Serra Sant’Abbondio, Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Pergola e Arcevia. Lavoravano nelle miniere di zolfo di Cabernardi di proprietà della Montecatini e dopo la chiusura vennero ricollocati nel ferrarese per lavorare nel nascente polo petrolchimico. Appena arrivati a Ferrara trovano campi di barbabietole nebbia e macerie.

Le macerie sono per le strade ma anche nella comunità. Macerie dentro e fuori.

Erano una comunità di lavoratori importante nelle Marche centro-settentrionali, la chiusura della miniera e le lotte per impedirla con l’occupazione dei pozzi da parte dei minatori che si barricarono per 40 gg a 500 mt di profondità fino all’accordo avvenuto ad Ancona il 5 luglio del 1952, hanno generato macerie e scorie tra i lavoratori di quella comunità. Ora lontano dalle miniere, lontano dal villaggio minerario e dalle montagne rese calve dall’acido solforico dovevano reinventarsi come lavoratori e soprattutto come comunità in questo luogo freddo, tra i campi di barbabietole e le macerie.

Ma quelli che arrivano sono lavoratori tosti. Gente capace alla bisogna. Sanno usare mattoni e cemento, tirare cavi, limare, piallare collegare e in breve tempo aiutano a rammendare le macerie e a costruire il villaggio. Uscivano dalla fabbrica e sistemavano le macerie trasformandole in case. La Montecatini non aveva offerto questo ricollocamento a tutti ma lo aveva offerto alle principali maestranze che erano cresciute nel tessuto lavorativo intorno al sito minerario marchigiano. A Pontelagoscuro arriva quindi il meglio delle competenze nate intorno alla miniera in grado di mettere a punto la nuova fabbrica e di costruire dalle macerie quel che diventerà il villaggio Montecatini.

Questo è quel che ho saputo prima di partire per Ferrara.

Quando arrivo a Pontelagoscuro in località Barco chiedo proprio dove sia il villaggio Montecatini e nessuno sa di cosa parlo. Racconto perché sono lì. Sto scrivendo un lavoro teatrale sulla storia dell’occupazione delle miniere di zolfo nelle Marche e so che un gruppo di quei lavoratori sono finiti qui.

Sicuramente lei sta cercando il villaggio dei marchigiani

Con quel nome tutti magicamente sanno indicarmi la strada. Per i ferraresi quello non è il villaggio Montecatini ma il villaggio dei marchigiani. Quando vi arrivo trovo un piccolo villaggio operaio, le case sembrano casette inglesi con pochi scalini che portano all’ingresso e il piccolo cortiletto davanti, la cancellata contigua sulla strada principale, a stabilire un legame più diretto tra l’abitato e l’asse principale dove passano bici, cani, autobus, anziani con il bastone e donne con le sporte della spesa.

Il nome delle vie è evocativo: via della Miniera, via Cabernardi, via Montecatini.

C’è una chiesa e un’ACLI è molto attiva dove cerco informazioni sull’associazione “Cristalli nella nebbia” nome che unisce le origini minerarie marchigiane e le origini del villaggio nella nebbia in riva al Po’. C’è Guido Guidarelli che fa da cicerone. Conosce tutto e racconta di tutto. È un po’ come era stato per me Ardenio Ottaviani a Cabernardi. L’associazione organizza incontri culturali, feste come il Cantamaggio con la musica e i balli popolari marchigiani, festeggiano santa Barbara come facevano i loro nonni minatori e producono cultura infinta, una cultura che senza queste realtà verrebbe dimenticata come le poesie in ottava rima del poeta Oreste Crescentini.

In questa cornice scelgo gli ultimi racconti

I primi 8 operai arrivarono nel 1952 e la Montecatini li mise a dormire in affitto in stanze affittate dai ferraresi. Poi ne sono arrivati altri cento fino ai 250 nuclei famigliari. I ferraresi sono stati bravi con noi. Eravamo 40 anni indietro almeno come mentalità ma ci siamo adeguati e negli anni 70 erano già tanti i matrimoni misti. Le nostre seconde e terze generazioni erano tutti diplomati, la nostra voglia di rivalsa è stata forte e l’abbiamo trasmessa ai nostri figli. Ci piace ricordare le nostre radici anche perché questo è l’unico posto che prima di avere una storia ha una preistoria che parte da Cabernardi. Ma poi la storia nostra l’abbiamo costruita noi qui.

Dopo quel viaggio è nato definitivamente “Viscere canto di terra e di lotta” ed è diventato uno spettacolo narrativo dove si racconta e si canta la nascita e la morte delle miniere di zolfo di Cabernardi, si racconta e si canta la lotta dei minatori per non farle chiudere e si racconta l’emigrazione forzata in massa che ha svuotato la valle dopo la loro chiusura. È un racconto teatrale, un canto arcaico che riprende i tanti racconti orali fatti di fronte a un bicchiere di vino all’ACLI di Cabernardi dai figli dei minatori che occuparono la miniera, che riprende gli articoli di giornale di giornalisti storici come Gianni Rodari e Pietro Ingrao. E che racconta un lungo viaggio partito dal villaggio minerario di Canterino e finito a Pontelagoscuro nel villaggio dei marchigiani.

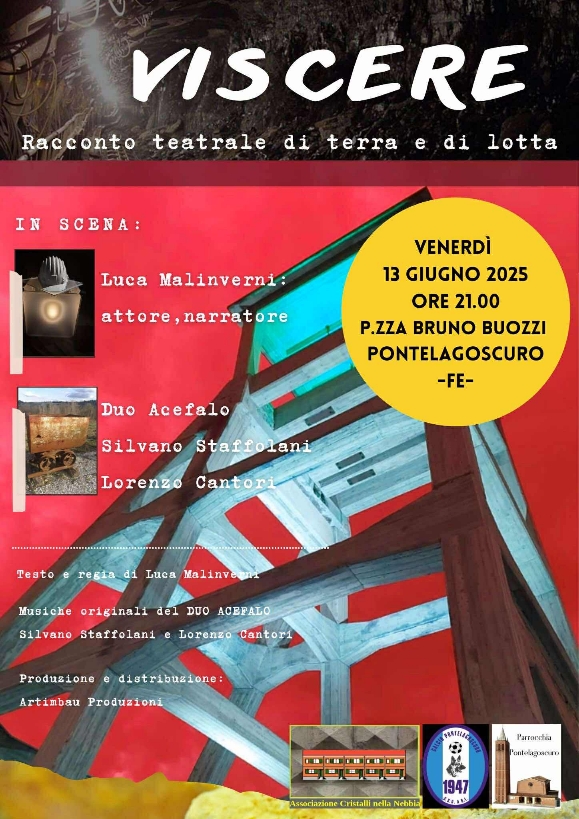

“Viscere, racconto teatrale di terra e di lotta” ha debuttato a Cabernardi il 4 dicembre del 2021 in quello che fu il vecchio teatro del dopolavoro minerario (anche se era già finito nel 2019). E dopo aver girato le Marche tra Leccia di Serra Sant’Abbondio, San Lorenzo in Campo, Castelbellino Pergola e Recanati troverà il suo approdo a Pontelagoscuro il 13 giugno del 2025 alle 21:00 sul palco della piazza centrale (piazza Bruno Buozzi) preceduto dalla presentazione di un podcast prodotto da Cristalli nella Nebbia.

In scena come sempre ci sarà Luca Malinverni che lo ha scritto e ne ha curato la regia ed interpreta tre diversi personaggi, una memoria anziana, un minatore che racconta la vita in miniera ed un giornalista che racconta la lotta. Con lui sul palco questa volta ci saranno per la prima volta due nuovi musicisti ad accompagnare con le loro musiche originali. Il duo acefalo composto da Silvano Staffolani alle chitarre e voce e Lorenzo Cantori all’organetto diatonico, alle percussioni e ai tamburi vari.